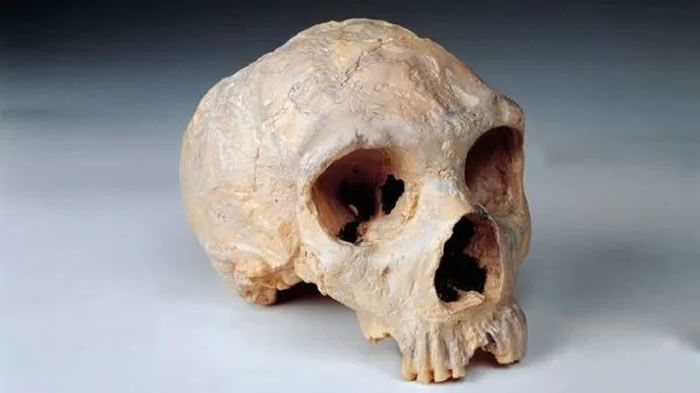

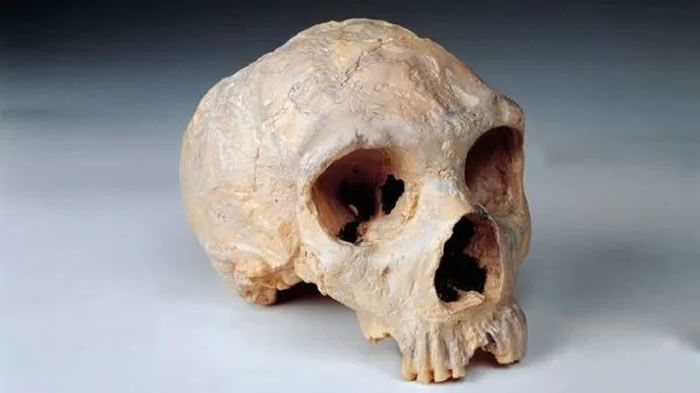

1848年在直布羅陀福布斯采石場出土的尼安德特女性頭骨(路透社資料圖片)

(神秘的地球uux.cn)據參考消息網:《日本經濟新聞》近日報道,這個世界上曾經有很多可以被稱為人類的生物,但在不知不覺間消失了,而我們智人成了唯一的人類。是什麽把滅絕的古人類和我們的命運劃分開來呢?複原模型雖然不能開口,但用最新培養技術重現的古人類“大腦”卻開始述說真相。

培養“迷你大腦”

它與完美的大腦相距甚遠,隻有豆粒大小,也沒有與肉體相連的血管。

500萬個腦細胞聚集成球形,大小相當於蜜蜂的大腦。也有人稱之為“迷你大腦”。科研人員對現代人類的腦細胞進行操作,用大約4萬年前滅絕的尼安德特人的遺傳基因替代部分現代人類基因,培養出的“迷你大腦”就變成了尼安德特人的大腦。

加利福尼亞大學聖迭戈分校正在開展大腦比較計劃,對象是類似尼安德特人大腦的培養腦和現代人類的大腦。隻要把與大腦發育相關的NOVA1基因從現代人類的版本變成尼安德特人的版本,大腦的神經網絡就會變得與黑猩猩大腦的神經網絡類似。該校教授阿利鬆·穆奧特裏說:“基因的變異可能對人類大腦的發育產生了很大影響。科學家發現尼安德特人和現代人類的遺傳基因存在61個差異,接下來將進行詳細分析。”

我們並非一直是唯一的人類。4萬多年前,還有其他可以被稱為人類的存在,主要是生活在歐洲的尼安德特人和生活在亞洲的丹尼索瓦人。為什麽隻有我們繁衍生息至今,這是一個很大的謎團。

尼安德特人很強壯,也會使用工具。雖然也有觀點認為,他們的滅絕與缺乏糧食和疾病相關,但很多科學家一直試圖從被認為是智慧源泉的大腦中尋找答案。

東京大學的荻原直道教授利用計算機根據尼安德特人頭骨和早期智人頭骨化石推測出完整的形狀,並比較了他們大腦的大小。他發現,尼安德特人的小腦較小。2018年,他與名古屋大學的田邊宏樹教授等人一起完成了論文。

現代人類的小腦越大,支持複雜思考的能力就越強。研究團隊得出的結論是,尼安德特人的小腦較小,所以無法適應環境的變化。

解讀大腦功能

科學家不僅想研究大腦的形狀,還想研究大腦的功能,但在通常情況下,像大腦這樣柔軟的組織是無法成為化石的。但科學的進步不僅帶來正確讀取化石中遺傳信息的方法,還帶來遺傳基因編輯技術。現在,古人類的“大腦”正在陸續“蘇醒”。

9月初,德國馬克斯·普朗克分子細胞生物學和遺傳學研究所的科學家們發表論文稱,他們在把與大腦額葉有關的基因TKTL1由現代人類版本換成尼安德特人版本後發現,神經元數量會減少。這也許可以解釋為什麽尼安德特人的額葉較小。

該研究所的另一項研究顯示,尼安德特人版本的“迷你大腦”在帶有遺傳基因的染色體分布上容易發生缺陷。

接連不斷的發現印證了現代人類優秀的一麵。但是,活生生的肉體對思考和行動產生了怎樣的影響呢?這一問題還有待今後解答。也有人指出,要想揭秘人類興衰的曆史,還需要其他視角。

名古屋大學博物館教授門脅誠二說:“在大約10萬年前,早期智人的小腦就比尼安德特人大。盡管早就存在這樣的智人,但尼安德特人的滅絕卻發生在4萬年前。僅憑突變引起的大腦變化,很難解釋尼安德特人滅絕的原因。智人所具備的行為和思考方式成為優勢,促成這一點的環境變化是怎麽發生的?智人又是如何應對的?弄清這些具體的曆史也很重要。”

盡管如此,世界對“迷你大腦”的研究不會停止。因為它們雖然說到底是細胞,卻可以讓我們與已經消失的古人類“重逢”。馬克斯·普朗克分子細胞生物學和遺傳學研究所的費利佩·莫拉·貝穆德斯博士斷言,從倫理角度來看,重現古人類的整個大腦是不被允許的,“如果因為某種原因獲準重現,而且生物學和技術上的重大問題得到解決,那樣的大腦就有可能擁有意識”。

無數的發現凸顯了現代人類和古人類的差異,這可能會令現代人類被重新定義。另外,一個現實是,決定現代人類和已滅絕人類命運的是基因突變等偶然事件。

如果發生了其他情況,在博物館展櫃裏與寫著“滅絕”字樣的牌子放在一起的也許是我們智人。

搜尋關鍵基因

另據美國有線電視新聞網網站報道,通過研究顱骨化石,科學家們了解到,尼安德特人的大腦即使不比現代人類的大腦稍大,也與之差不多。不過,研究人員對尼安德特人的大腦發育情況了解甚少,因為軟組織無法在化石中得到很好的保存。

現在,9月8日發表的一項有趣研究揭示了一項潛在的差異,它可能令現代人類、即智人相對於石器時代的尼安德特人擁有一項認知優勢。尼安德特人曾生活在歐洲和亞洲部分地區,在大約4萬年前滅絕。

位於德國德累斯頓的馬克斯·普朗克分子細胞生物學和遺傳學研究所的科學家們說,他們發現了一種基因突變,它促使智人大腦中神經元的生成速度加快。這種基因被稱為TKTL1,尼安德特人的該基因變體與現代人類的該基因變體有一種氨基酸不同。該研究所教授、研究論文的作者威蘭·許特納說:“我們發現了一種促使我們成為人類的基因。”

在把這兩個版本的基因植入小鼠胚胎後,研究團隊發現,現代人類的該基因變體導致一種特定類型的細胞增多,這類細胞會在大腦的新皮質區生成神經元。科學家們還在雪貂胚胎和由人類幹細胞製成的實驗室培育腦組織中測試了這兩種基因變體,得出了類似的結果。

發表在《科學》周刊上的研究論文顯示,研究團隊推斷說,這種生成更多神經元的能力很可能使智人擁有與大腦整體大小無關的認知優勢,這意味著,現代人類“比尼安德特人擁有更多的新皮質”。

許特納解釋說:“盡管我們不知道尼安德特人大腦中有多少神經元,但我們可以認為,現代人類大腦額葉、也就是TKTL1活動水平最高的部位擁有的神經元數量多於尼安德特人。”

他還說:“人們一直在討論尼安德特人的額葉是否和現代人的額葉一樣大。但我們不需要在意這一點,因為(通過這項研究)我們知道,現代人的額葉中肯定有更多的神經元……我們認為這對於認知能力來說是一項優勢。”

探索認知差異

加利福尼亞大學聖迭戈分校醫學院教授阿利鬆·穆奧特裏說,盡管動物實驗揭示了現代人類和尼安德特人在神經元生成方麵“存在相當大的差異”,但類器官研究揭示的差異比較微妙。他沒有參與這項研究。他在電子郵件中說:“這項研究僅在一個細胞係中進行,由於我們涉及大腦類器官的這種科學實驗計劃有很大的可變性,因此用第二個細胞係來重複實驗是理想的做法。”

穆奧特裏指出,TKTL1基因的古代版本也可能並非尼安德特人獨有。大多數基因組數據庫都側重於西歐人,世界其他地區的人類可能擁有跟尼安德特人相同版本的這種基因。他說:“我認為,現在就說尼安德特人與現代人類在認知方麵存在差異還為時過早。”

近年來的考古發現表明,與通俗文化描述的野蠻穴居人可能給人留下的印象相比,尼安德特人其實更加精明。他們知道如何在寒冷和溫暖的氣候中生存,也會使用複雜的工具。他們還會製作紗線、遊泳以及創作藝術作品。

研究論文的共同作者、位於德國萊比錫的馬克斯·普朗克進化人類學研究所的遺傳學家斯萬特·佩博開創性地對尼安德特人骨骼中的古代脫氧核糖核酸進行了提取、排序和分析。

得益於他的研究成果,科學家2010年發現,早期人類曾與尼安德特人雜交。科學家隨後將尼安德特人的基因組與現存人類的基因記錄進行了比較,以弄清我們與尼安德特人的基因有哪些重疊之處和不同之處:TKTL1隻是已發現的存在差異的數十種基因之一,而一些共有的基因可能對人類健康具有意義。

(责任编辑:米蒂)